Bei Erkrankungen des Hüftgelenks sind, abhängig von der Diagnose, neben konservativen Maßnahmen, aufwendige und invasive Operationen wie Arthrotomien, Becken- und Femurosteotomien sowie der endoprothetische Gelenkersatz als Behandlungsoption weit verbreitet und akzeptiert. Obwohl die Häufigkeit der durchgeführten Hüftarthroskopien in den letzten Jahren stetig angestiegen ist, stellen arthroskopische Operationen am Hüftgelenk weiterhin eine seltener praktizierte chirurgische Maßnahme dar, weil die Methode technisch anspruchsvoller und aufwendiger ist als an anderen Gelenken. Mit mehr als 300 Hüftarthroskopien pro Jahr gehört das Klinikum Agnes Karll Laatzen zu den Krankenhäusern in Deutschland, die diesen Eingriff am häufigsten durchführen. Erfahrung mit dem Operationsverfahren bestehen seit 1998. Bei guter Technik bietet die Arthroskopie des Hüftgelenks alle bekannten Vorteile der endoskopischen Chirurgie.

Hüftarthroskopie

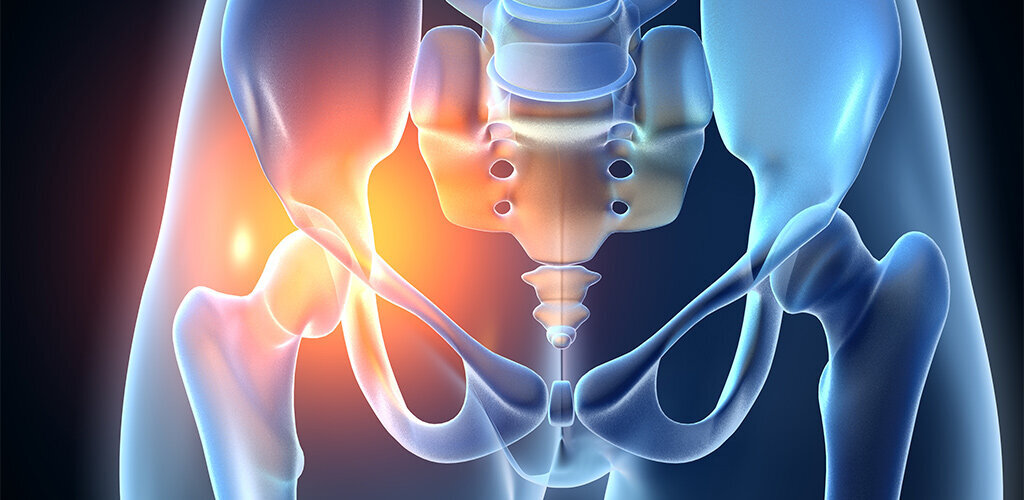

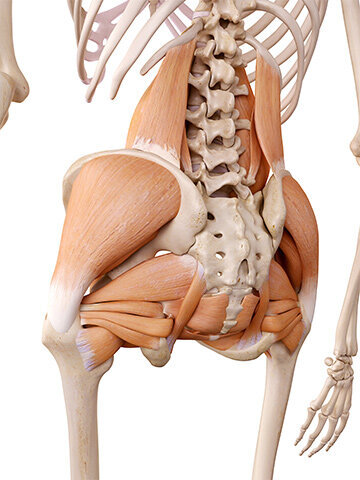

Das Hüftgelenk wird als Nussgelenk bezeichnet, da durch das Labrum acetabulare (Gelenklippe) der Rand der Gelenkpfanne so erhöht wird, dass nahezu 2/3 des Hüftkopfes umfasst sind. Das Labrum acetabulare überbrückt durch Verschmelzung mit dem Ligamentum transversum (queres Pfannenband) die Incisura acetabuli (Lücke in der Hüftgelenkspfanne). Die Facies lunata (knorpelig überzogene Gelenkfläche) repräsentiert den knorpeligen Anteil der Gelenkpfanne. Die Fossa acetabuli (Hüftgelenksgrube), der vom Knorpel nicht überzogene relativ zentrale Pfannenanteil, ist mit einem fettreichen Bindegewebspolster (Pulvinar) ausgefüllt. In der Nähe der Incisura acetabuli entspringt das Ligamentum capitis femoris (Hüftkopfband) und verläuft zur Fovea capitis femoris (Einziehung des Hüftkopfs).

Die kräftige Gelenkkapsel entspringt vom knöchernen Rand der Gelenkpfanne und inseriert am Schenkelhals. Das Labrum acetabulare springt dabei als freie Lippe in den Gelenkraum vor. Verstärkt wird die Gelenkkapsel durch die vier Bänder Ligamentum iliofemorale, Ligamentum pubofemorale, Ligamentum ischiofemorale (Längsbänder) und die Zona orbicularis (Ringfaserband). Alle drei Längsbänder bremsen die Streckung ab und werden durch Beugung entspannt.

Die Indikation zur Hüftarthroskopie besteht bei Nachweis oder Verdacht auf freie Gelenkkörper, Labrumläsionen (Schädigungen der Gelenklippe), Erkrankungen der Synovia (Gelenkinnenhaut), Knorpelschäden, Schädigungen des Ligamentum capitis femoris (Hüftkopfband), dem femoroacetabulären Impingement (Anschlagen des Kopf-Schenkelhalsübergangs an der Pfanne), Empyem (bakterielle / eitrige Gelenkentzündung) und bei anderen mechanisch wirksamen Gelenkveränderungen. Grundsätzlich sollte eine Hüftarthroskopie also nur dann indiziert werden, wenn resultierende arthroskopisch-chirurgische Maßnahmen als Konsequenz zu erwarten sind. Eine Ausnahme für diesen Grundsatz kann dann sinnvoll sein, wenn durch Anamnese (Vorgeschichte / Symptome), klinischen Untersuchungsbefund und Bildgebung einschließlich Kernspintomographie, Hüftschmerzen nicht erklärt werden können und therapieresistent (konservative Maßnahmen, intraartikuläre Injektionen) sind. Des Weiteren kann eine rein diagnostisch geplante Hüftarthroskopie dann indiziert werden, wenn sie als Entscheidungshilfe über die weitere operative oder konservative Vorgehensweise dient.

Es bestehen die bekannten Kontraindikationen zur Arthroskopie: lokalisierte und generalisierte Entzündungen, gelenknahe Knochentumoren, Osteoporose, Reflexdystophie. Daneben sind speziell für die Hüftarthroskopie die Protrusio acetabuli (Vorwölbung von Hüftpfanne und -kopf in das kleine Becken) / fortgeschrittene Koxarthrose (Hüftgelenkverschleiß) als relative und frische Acetabulumfrakturen (Brüche der Gelenkpfanne) / ausgedehnte Gelenkkapselzerreißungen (Austreten von Flüssigkeit in das umliegende Gewebe) als absolute Kontraindikationen anzuführen. Bei übergewichtigen Patienten kann die Hüftarthroskopie erheblich erschwert sein. Sie kann in solchen Fällen oft nur erfolgen, wenn überlange Arthroskope und Instrumente verfügbar sind.

Anamnestisch können Blockierungen (freie Gelenkkörper, Schädigungen Ligamentum capitis femoris), intermittierende stechende Leistenschmerzen (Labrumläsion), ein Druckgefühl (Gelenkerguss, Synovitis) und belastungsabhängige Schmerzen (Koxarthrose) einen Hinweis auf eine intraartikuläre Pathologie geben.

Bei der klinischen Untersuchung können ein positiver Leistendruckschmerz sowie der Labrum-Impingement- und Apprehension-Test auf eine Labrumläsion hinweisen. Beim Impingement-Test wird das Labrum durch einen passiven Flexions-Adduktions-Innenrotationsstress Scherkräften ausgesetzt. Die daraus resultierenden Schmerzen werden durch Zurückführen in eine 45°-Beugestellung bei gleichzeitiger Abduktion reduziert, weil dadurch der Stress auf das Labrum verringert wird. Beim Apprehensiontest können Schmerzen durch Extensions-Außenrotationsstress provoziert werden.

Leistendruckschmerzen und die angegebenen Tests sind aber teilweise auch bei anderen Erkrankungen des Hüftgelenks (freie Gelenkkörper, Schädigungen Ligamentum capitis femoris, Gelenkerguss, Synovitis, Koxarthrose) neben einer Bewegungseinschränkung nachweisbar.

Obligat sind präoperativ Röntgenaufnahmen des Hüftgelenks in 2 Ebenen (Beckenübersicht, Lauenstein) anzufertigen.

Abhängig von der Qualität und Erfahrung des Untersuchers kann eine Kernspintomographie (MRT) zur Diagnosefindung beitragen. Bei einem MRT mit intraartikulärem Kontrastmittel (Arthro-MRT) ist die Aussagekraft bezüglich des Labrums gegenüber dem konventionellen MRT erhöht. Außerdem hat man bei einem Arthro-MRT problemlos die Möglichkeit zusätzlich zum Kontrastmittel ein Lokalanästhetikum zu instillieren. Eine dadurch hervorgerufene Beschwerdereduktion kann als zusätzlicher Hinweis auf das Vorliegen einer intraartikulären Pathologie gewertet werden und die Indikation zur Hüftarthroskopie unterstützen.

Differentialdiagnostisch müssen radikuläre, pseudoradikuläre und neurologisch begründete Beschwerden, Tendopathien und Insertionstendopathien (Sehnen- und Sehnenansatzerkrankungen) aber auch Leisten- und Schenkelhernien ausgeschlossen und anderweitig adäquat therapiert werden.

Für die Hüftarthroskopie stellt das Labrum acetabulare (Gelenklippe) die Trennstelle für ein zu unterscheidendes zentrales und peripheres Kompartiment dar. Beim zentralen Kompartiment handelt es sich um den belasteten Anteil des Hüftgelenks mit den korrespondierenden Gelenkflächen von Acetabulum (Hüftpfanne) und Hüftkopf. Das periphere Kompartiment umfasst den nicht belasteten Anteil des Hüftkopfes und den Schenkelhals bis zur Kapselinsertion.

Zur Arthroskopie des zentralen Kompartiments ist eine Distraktion (Auseinanderziehen des Hüftgelenks) unter Verwendung eines Extensionstisches erforderlich. Die Anlage der Portale (Stichkanäle für die Instrumente) erfolgt unter Röntgenkontrolle mit einem Bildverstärker.

Das periphere Kompartiment wird ohne Distraktion bei gebeugtem und beweglichem Hüftgelenk im Anschluss an das zentrale Kompartiment arthroskopiert.

Bei korrekter Lagerung ist die erforderliche Distraktion des Gelenkspalts von 10-15mm (Übersicht, Vermeidung iatrogener Gelenkschäden) ohne Gefahr eines Nervendehnungsschadens zu erreichen.

Der Eingriff erfolgt über Stichinzisionen. Wir verwenden standardmäßig ein laterales und anterolaterales Portal für die Arthroskopie beider Kompartimente. Abhängig von der Lokalisation etwaiger pathologischer Befunde und der individuell unterschiedlichen Manövrierbarkeit im Gelenk, kann die Anlage zusätzlicher Portale erforderlich sein (anterior, posterolateral, distal lateral, superolateral).

Zentrales Kompartiment

Die diagnostische Arthroskopie des zentralen Kompartiments erfolgt über das laterale und anterolaterale und falls erforderlich zusätzlich über das posterolaterale und / oder anteriore Portal). Dabei ist die Benutzung nur eines Portals zur Arthroskopie ebensowenig ausreichend, wie die alleinige Verwendung einer 30°-Optik. Vielmehr ist zur Inspektion des Gelenks die wechselweise Benutzung aller angelegten Portale und die Verwendung einer 30°- und 70°-Optik unter vollständiger Ausnutzung des Sichtradius (Arthroskop-Rotation) erforderlich.

Peripheres Kompartiment

Zur diagnostischen Arthroskopie des peripheren Kompartiments sind in der Regel das laterale und anterolaterale Portal ausreichend. Auch hier werden wechselweise beide Portale sowie eine 30°- und 70°-Optik benutzt. Inspiziert werden können die ventralen, medialen, lateralen und dorsalen (oft schwierig) Gelenkanteile. Neben der jeweiligen Schenkelhalsregion können im wesentlichen die knorpelbedeckten und knorpelfreien Femurkopfanteile, der freie Rand des Labrum acetabulare, die Gelenkkapsel und Plicae (Schleimhautfalten) eingesehen und beurteilt werden.

Arthroskopisch besteht die Möglichkeit zum Knorpeldebridement und zur Behandlung zusätzlich zum Knorpelverschleiß bestehender krankhafter Veränderungen: Teilentfernung Ligamentum capitis femoris (Hüftkopfband) / Labrum (Gelenklippe), Entfernung freier Knorpelfragmente, partielle Synovektomie (Teilentfernung Gelenkinnenhaut). Die arthrotischen veränderungen können nicht rückgängig gemacht werden. Bei fortgeschrittenem Verschleiß ist eine langfristige Besserung durch eine Arthroskopie nicht zu erwarten.

Villar beschrieb 1991 in einer prospektiven Studie eine Beschwerdebesserung von 60% im Harris-Hip-Score bei 40 Patienten mit Arthrose 6 Monate nach Hüftarthroskopie mit Knorpeldebridement und Lavage. Anhaltend bessere Ergebnisse fanden sich bei leichten und mäßigen arthrotischen Veränderungen, wohingegen sich ein ausgeprägter Verschleiß negativ auf das Ergebnis auswirkte.

Dienst und Mitarbeiter konnten für ihre Patientengruppe zeigen, dass sich der therapeutische Effekt im Verlauf über ein Jahr nach der Operation kaum von dem Ergebnis nach einem Monat unterschied (Steigerung Harris-Hip-Score: 1 Monat – 13P., 1 Jahr – 14P.; subjektive Besserung: 1 Monat 39%, 1 Jahr 32%).

Weitere Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass bei einer Koxarthrose durch arthroskopische Maßnahmen eine Besserung zu erreichen ist: Steigerung im Harris-Hip-Score von 14% bis 82% (Nachuntersuchungszeitraum bis zu 26 Monate postoperativ.

Bei den von uns nachuntersuchten Hüftarthroskopien fand sich in 36% eine Chondromalazie Grad 3 und 4 (Outerbridge) an der azetabulären Gelenkfläche und in 27% am Hüftkopf. Auch bei diesen höhergradigen Knorpelschäden konnte eine Reduktion der Beschwerdesymptomatik und Steigerung im Larson-Score um 18% erreicht werden.

Schädigungen des Hüftkopfbands entstehen bei Unfällen wie Luxation / Subluxation (Verrenkung / Teilverrenkung), Gelenkpfannenbrüchen und Verdrehtraumata der Hüfte, können aber auch ohne Unfall eintreten, z. B. begleitend bei Koxarthrose oder Hüftdysplasie. Wenn ein Bandriss vorliegt, kann es durch Interposition von Bandanteilen zwischen den knorpeligen Gelenkflächen zu tiefen Leistenschmerzen, Belastungsschmerzen, einer Bewegungseinschränkung und mechanischen Gelenksymptomen (Blockierungen, Einklemmungen, “Springen“, “Wegknicken“) kommen.

Entsprechend der Literatur werden Läsionen des Ligamentum capitis femoris kernspintomo-graphisch nur selten aufgedeckt.

Die Ergebnisse nach arthroskopischer Bandresektion sind abhängig von den Begleitschäden. So berichteten Gray und Villar über schlechte Ergebnisse bei zusätzlich bestehender fortgeschrittener Koxarthrose. Wenn es sich um isolierte LCF-Rupturen handelte oder die assoziierten pathologischen Veränderungen arthroskopisch therapiert werden konnten, wurden gute Ergebnisse erzielt. Bei den von Byrd und Jones nachuntersuchten 23 Patienten kam es zu einer Steigerung des Harris-Hip-Scores von 43%. In unserer Patientengruppe fanden wir insbesondere bei Patienten mit Hüftdysplasie und Koxarthrose in 9 Fällen pathologische Veränderungen des LCF. Die präoperative Beschwerdesymptomatik mit Leistenschmerzen und Blockierungen konnte dadurch in 56% der Fälle beseitigt werden (Anstieg Larson-Score 20%).

Schädigungen der Gelenklippe können degenerativ und traumatisch bedingt sein und sind häufig Folge einer Hüftdyspalsie oder eines femoroacetabulären Impingements. Häufig kommt es zu intermittierender Leistenschmerzen, „Klicken in der Hüfte“, Einklemmungserscheinungen, Gelenkblockaden und einem „Wegknicken“ des Gelenks.

In der Diagnostik ist die Magnetresonanztomographie mit intraartikulärem Kontrastmittel (Arthro-MRT) dem konventionellen MRT überlegen.

Die arthroskopische Refixation des Labrums ist dann möglich, wenn die Substanz des Labrums noch gut erhalten ist. In den meisten Fällen erfolgt eine partielle Labrumresektionen (Teilentfernung der Gelenklippe), wodurch sich insbesondere bei traumatischer Genese ohne zusätzliche degenerative Veränderungen in bis zu 78% gute Ergebnisse erzielen lassen.

Beim femoroacetabulären Impingement kommt es zu einem wiederkehrenden Anschlagen des Kopf-Hals-Übergangs am Hüftpfannenrand. Es werden das PINCER- und CAM-Impingement sowie eine Kombination aus beiden Formen unterschieden.

Pincer-FAI

- Beißzangen-FAI

- Linearer Kontakt zwischen Pfannenrand und Kopf-Hals-Übergang

- Abnormität der Hüftpfanne (zu große Pfanne), häufig generalisierte oder lokal vorne zu weite Überdachung

- Degeneration (Verschleiß) des Labrums durch wiederholte Kompression

- Knorpel-Schaden hinterer unterer Pfannenanteil durch chronische Hebelwirkung

Verknöcherungen des Labrums können ein PINCER-FAI hervorrufen. Die Abtragung der Verknöcherung führt entsprechend zur Besserung der Beschwerdesymptomatik.

CAM-FAI

- Nockenwellen-FAI

- Anschlagen eines abnormal geformten Femurkopfs (unzureichende Taillierung) mit erhöhtem Radius an das Hüftpfannenrand

- Schädigung des Knorpels der Gelenkpfanne und / oder Ablösung vom Labrum (Gelenklippe) und dem Knochen; anterosuperior (vorne oben) gelegene Region

Kombiniertes PINCER-CAM-FAI

Die arthroskopische Therapie beim PINCER-FAI umfasst die Reduzierung der prominenten Pfanne (Trimming), wobei das Labrum abhängig von seiner Substanz reseziert, oder aber abgelöst und anschließend refixiert wird. Beim CAM-FAI wird der Vorsprung (Bump, Protuberanz) am Kopf-Schenkelhals-Übergang abgetragen (Rekonturierung).

Sampson berichtete darüber, dass in fast allen Fällen das Impingement behoben werden konnte. Bei den meisten Patienten wurde bis 12 Monate postoperativ eine Schmerzlinderung um 95% erreicht. Bei den von Sadri und Mitarbeitern operierten 32 Patienten ergab die Nachuntersuchung nach mindestens 24 Monaten einen Anstieg von 39 Punkten im Womac-Score bei einer Patientenzufriedenheit von 82%. Wettstein und Dienst erreichten gute Ergebnisse bei 15 arthroskopisch behandelten Patienten: Anstieg im Harris-Hip-Score von 60 auf 92 Punkte 9 Monate postoperativ.

Weil bei der Arthroskopie die freien Gelenkkörper und damit das pathologische Substrat entfernt werden, sind gute Ergebnisse mit Beseitigung der präoperativen Einklemmungserscheinungen und Gelenkblockaden zu erzielen.

Nach unserem Kenntnisstand liegen zu dieser am Hüftgelenk seltenen Erkrankung nur Fallberichte vor. Die Hüftarthroskopie kann zur Dissekatentfernung und Bearbeitung des Dissekatbetts sinnvoll eingesetzt werden. Wir haben zwei Patienten mit Dissekatentfernung und Mikrofrakturierung bzw. retrograder Anbohrung mit gutem Ergebnis behandelt. Die Homburger Arbeitsgruppe um Dienst konnte ein sehr gutes Ergebnis bei einem Patienten erreichen. Dabei wurde das Dissekat entfernt und die Läsion mit einer Mikrofrakturierung behandelt (persönliche Kommunikation).

Da viele Erkrankungen des Hüftgelenks mit einer reaktiven Synovitis (Entzündung der Gelenkinnenhaut) einhergehen, ist die partielle Synovektomie (Teilentfernung der Gelenkinnenhaut) eine der am häufigsten angewandten Maßnahmen bei arthrosopischen Eingriffen am Hüftgelenk. Synovektomien werden außerdem bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, der synovialen Chondromatose (Erkrankung bei der es zur Bildung multipler Gelenkkörper kommt), pigmentierter villonoduläre Synovitis (seltene Erkrankung der Gelenkinnenhaut) und septische Arthritis (bakterielle Gelenkentzündung).

Synoviale Chondromatose

Durch die arthroskopische Entfernung der Gelenkkörper und eine partielle Synovektomie werden gute Ergebnisse erzielt.

Empyem / eitrige Koxitis

Eigene Erfahrungen bestehen mit der arthroskopischen Behandlung von fünf Hüftgelenk-Empyemen (Lavage, Synovektomie, zweimal Anlage einer Spül-Saug-Drainage, dreimal Einbringung von Antibiotika-Schwämmchen). Die Infektionen konnten dadurch erfolgreich behandelt und beherrscht werden. Auch andere Autoren berichten über gute Ergebnisse für die arthroskopische Therapie von Infektionen des Hüftgelenks.

Dienst und Kohn führten eine umfassende Literaturrecherche bezüglich der Komplikationen der Hüftarthroskopie durch und bezogen eigene Ergebnisse in die Analyse mit ein.

Nervenschädigungen (Nervus pudendus, Nervus ischiadicus, Nervus femoralis, Nervus cutaneus femoris lateralis) wurden demnach bei 18 / 841 (2,1%) Arthroskopien dokumentiert. Dabei kam es mit Ausnahme eines sensiblen Defizits im Ausbreitungsbereich des Nervus cutaneus femoris lateralis in allen Fällen zu einer vollständigen Rückbildung der neurologischen Symptome innerhalb von 8 Wochen postoperativ. In 2 / 640 Fällen (0,3%) wurde die Verletzung von Hautgefäßen im Bereich der Portale angegeben. Weichteilverletzungen (äußeres Genitale, Trochanterregion) wurden für 4 / 689 (0,6%) Arthroskopien angegeben. Weitere dokumentierte Komplikationen sind Instrumentenbrüche (5 / 754: 0,7%), Flüssigkeitsextravasation (7 / 77: 9,1%) und heterotope Ossifikationen sowie Chondromwachstum im Bereich angelegter Portale (je einmal).

Durch Umsetzung der Operationstechnik (exakte Lagerung, Gelenkdistraktion, Anlage der Portale, etc.) und unter Berücksichtigung der Indikationen / Kontraindikationen ist es möglich, schwerwiegende Komplikationen (insbesondere Gefäß-Nerven-Schäden) zu vermeiden und das Maß an iatrogenen Knorpelschäden auf ein Minimum zu reduzieren.